|

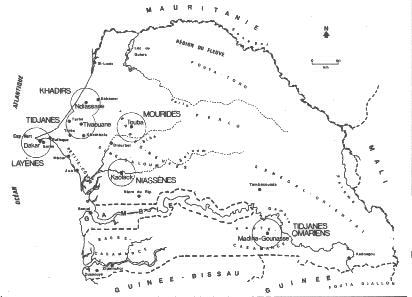

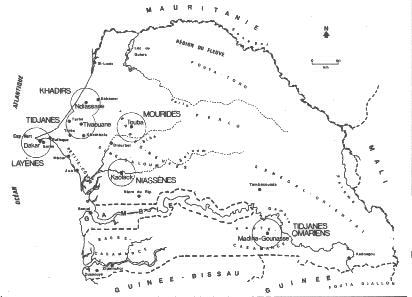

Les marabouts Selon Cheick Amadou Bamba, fondateur de la confrérie des mourides, le fidèle - ou taalibé - doit s'en remettre à son marabout comme "le cadavre entre les mains du laveur de morts". Cette expression illustre parfaitement les relations taalibé-marabout, en ce sens que le fidèle doit se soumettre spirituellement et matériellement. Le courant tidjane, fondé par Al Hadj Malick Sy, s'oppose à l'exploitation du fidèle par le marabout mais admet que celui-ci puisse bénéficier de dons et prestations de travail en échange d'une formation spirituelle. 56,9% des mourides et 44,7% des tidjanes pensent que ces dons sont obligatoires et versent annuellement entre 1000 F CFA et 2000 F CFA, ce qui représente plus d'un dixième du revenu d'un paysan. Ces dons peuvent aussi être versés en nature:

Les dons et les champs (jusqu'à 3500 ha au total, produisant parfois 2 à 3 tonnes chacune), les mendiants et les tournées de quête, la lecture du Coran à domicile et les pèlerinages (celui de Touba rassemble tous les ans 200.000 adeptes qui laissent, à chaque fois, plus de 300 millions de francs), les cercles de bienfaisance chargés de récolter des fonds, telles sont les sources de revenus des marabouts. Leur fortune et la soumission quasi-totale de leurs fidèles confèrent aux marabouts un immense pouvoir. Ils sont un intermédiaire entre le pouvoir et le peuple, aussi les hommes politiques ont-ils compris l'importance de s'en faire des alliés. Le montant des subventions peut dépasser le bénéfice des cultures et l'addiya, mais elles doivent être justifiées par la construction de mosquées - celle de Touba aurait coûté 750 millions de F CFA avant la dévaluation (multiplier par deux), de routes, puits, forages, électricité, etc. Extraits de |

Copyright H.Marpeau